Wiki Projekt

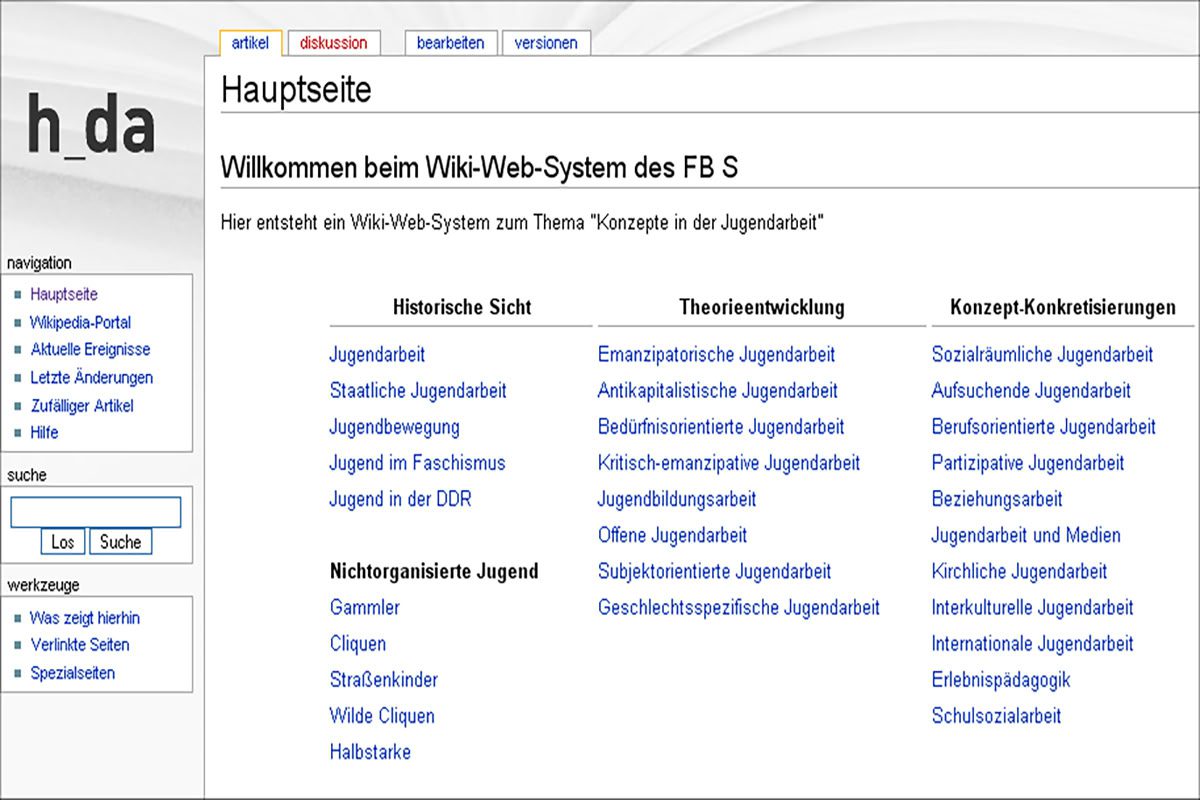

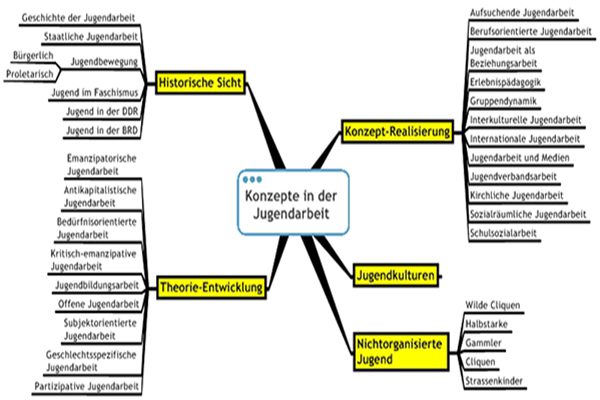

Das Projekt folgt dem Selbstverständnis, dass Lernstoff, der selbst erarbeitet wurde, nicht nur zu nachhaltigerem Lernen führt, sondern auch erheblich die Motivation des Lernens fördert, d.h. es ging nicht nur darum Content zu produzieren, sondern zugleich neue Lernmethoden zu erproben. Inhaltlicher Fokus war das Thema „Konzepte der Jugendarbeit“. Im Verlaufe des Projektes wurden die Themenbereich Historische Sicht, Theoriebildung , Konzept-Konkretisierungen und Nichtorganisierte Jugend bearbeitet. In der letzten Phase des Projektes wurde noch der Schwerpunkt Jugendkultur integriert. Zehn Studienjahrgänge arbeiteten in Form eines spiralförmigen Lernprozesses an der Gestaltung des Wikis. Jeder Studienjahrgang verbesserte oder erweiterte das vorhandene Material. Es gab keine inhaltlichen Vorgaben. Die Studierenden konnten selbst entscheiden an welchem Detailthema sie arbeiten wollen.

Verwendet wurrde die Open Source Software MedaWiki. Auf dem linken Frame der Portalseite haben wir unterschiedliche Hilfemöglichkeiten verknüpft. So kommt man beim Klick auf den Button „Wikipedia-Portal“ auf eine Seite, auf der alle Befehle erklärt werden, um den Text zu formatieren und um neue Seiten zu erstellen oder Bilder, Töne und Filme hochzuladen. Es ist nicht notwendig sich die gesamte Syntax anzueignen. Jeweils wenn eine Fragestellung auftaucht, wird nachgeschaut und somit wird anwendungs- und aufgabenbezogen gelernt. Die subjektiven Erfolgserlebnisse sind enorm und tragen dazu bei, dass die Studierenden „Wiki“ positiv besetzen. Grundprinzip ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Erst einmal sollen die Lernenden versuchen sich die Kompetenzen selbstständig anzueignen. Wenn Sie damit nicht zurecht kommen, hilft der Dozent oder ein Tutor.

Unterhalb der Portalseite gibt es einen Link zu den Basics. Von der Portalseite kann in die bereits vorhandene Struktur weitergeklickt werden. Wird auf den Button „bearbeiten“ geklickt, öffnet sich ein Menu und die jeweilige Seite kann bearbeitet werden. Durch die Aktivierung des Buttons Speichern sind die vorgenommenen Veränderungen sofort im Netz. Alle Versionen werden gespeichert. Somit können gegebenenfalls alle Veränderungen rückgängig gemacht werden. Die Software lässt es zu, auf ein Kurssystem zu verzichten. Die Wissensbausteine können delinear gestaltet werden. Jeder Lernende kann während des Produktions- bzw. Lernprozesses permanent auf die gesamte Datenbasis zugreifen. Die Module geben den Lernweg nicht vor. Sie dienen vielmehr als Ausgangsbasis zur Lösung von Zielen (goals).

Bei den Zielen handelt es sich um Aufgaben, die kollaborativ und kooperativ gelöst werden können (müssen). Die angesammelte Wissensbasis bildet den Ausgangspunkt für die Realisierung und Bewältigung der Ziele. Die Bearbeitung der Ziele entspricht dem „workflow“. Während in der Implementierungsphase, das Erstellen des Contents dem Projektlernen gleichkommt, werden nach Fertigstellung gezielte Aufgaben zu Beginn des Semesters gestellt (goals), deren Bewältigung möglich ist, wenn auf die Datenbasis des Contents zurückgegriffen wird. Damit die unterschiedlichen Lernpräferenzen der Studierenden Berücksichtigung finden, werden Recherchen, Interviews, Produktionsphasen integriert, um das Themenfeld aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Skills (Fertigkeiten) anzueignen.

Das Besondere an der aktuellen Contentphase ist, dass die StudentInnen bei der Produktion des Inhalts selbst beteiligt werden. Sie eignen sich den Lehrstoff durch Erstellung eines interaktiven Hypertextes eigenständig an. Dadurch entwickeln sie im Produktionsprozess metakognitive Fähigkeiten. Sie müssen sich immer in die Lage eines potentiellen Lernenden hineinversetzen. Dies löst metakognitive Frage- und Denkvorstellungen aus. Als notwendig erwies es sich, die Studierenden im Verlauf des Produktionsprozesses als Mentor bzw. Navigator zu begleiten. Zuweilen erarbeiten sie Textmodule, die in einen anderen Kontext gehörten Ebenso konnte beobachtet werden, dass in einzelnen Modulen (z.B. Medienkompetenz) für die Theorieentwicklung ganz wichtige Autoren nicht berücksichtigt werden.

Durch wenige Hilfestellungen (keine Belehrungen, sondern Anregungen, Hinweise auf Quellen und Texte) sind die Studierenden in der Lage, ihre Textbausteine zu präzisieren. Die Lernenden arbeiten in Kleingruppen (kollaboratives Lernen) und bringen jeweils ihre spezifischen Fähigkeiten in den Arbeitsprozess mit ein. Dadurch kommt es einerseits zu Synergie-Effekten und andererseits werden dabei implizit die unterschiedlichen Lernpräferenzen berücksichtigt. Im Projektverlauf ist eine Steigerung der intrinsischen Lernmotivation und der persönlichen Bildung aufgrund der Selbstermächtigung der Studierenden zu LehrstoffproduzentInnen zu beobachten. Es kommt somit zu einem Wandel von einer defizit-, hin zu einem ressourcenorientierten Lernen, vergleichbar dem Empowerment-Ansatz.