Vom Selfi zum Porträt

Für das Sichtbarmachen von Identität, Individualität und Zugehörigkeit haben digitale Fotos eine zentrale Bedeutung erhalten. In den aktuellen Jugendkulturen werden sie für die öffentliche und teilöffentliche Artikulation und visuelle Selbstinszenierung genutzt. Social Media wird zum Aggregator ästhetischer Selbstdarstellungen. Die Imagearbeit in diesen Plattformen folgt der Logik der Selbstoptimierung (Gunkel) und der Kommunikation des Beeindruckens (Reißmann). Bilder (Selfis) dienen vor allem dem Beziehungsmanagement und haben die Funktion Followers am persönlichen Tagesablauf teilhaben zu lassen. Gleichwohl vermitteln Soziale Medien (Instagram) durch Algorithmisierung (u.a. Grafikfilter, Schärfe, Kontrastverstärkungen, Farbintensität, Face-Filter, künstliche Alterung, Farbverschiebungen) Mediendispositive, die zudem von Formatierungen beeinflusst sind (Vertikalität, Goldener Schnitt).

Bei dem Seminarkonzept „Vom Selfi zum Porträt“ war intendiert, zu einem bewussteren und kreativen Umgang mit der eigenen Selbstdarstellung zu sensibiliseren. Nach Auffassung von Arnheim bildet die Ordnung die Ausgangsbedingung für das Sichtbarwerden von Strukturen. Die strukturelle Ordnung eines Bildes lenkt die Aufmerksamkeit. Die für die Ordnung eines Bildes zuständige Struktur bezeichnet er als anabolische Tendenz. Die Beseitigung von Zwängen und Erweiterung und/oder Sprengung von Ordnungsniveaus z.B. durch Unschärfe, führt zu einer katabolischen Störung. Die Ordnung geht nicht gänzlich verloren, es verringert sich nur der ‘Wert’ der Ordnung, wobei dadurch andere Bildbotschaften vermittelt werden können. Bei dem Seminarkonzept wurden beide beide Prinzipien vermittelt, wobei sich herausstellte, dass der Umgang mit der katabolischen Störung die intensivsten Lernprozesse auslöste.

Zehn Themen werden im Verlauf des Seminars bearbeitet. Zu jedem Thema mussten drei Fotos ab gegeben werden. Zu den eingereichten Bildern teilten die Studierenden ihre Bildabsichten mit. Zu Beginn brachten die Studierenden drei Selfis (1) mit. Diese repräsentierten den aktuellen Stand ihrer gewohnten „Selbstdarstellung. Bei der zweiten Aufgabe, erhielten sie die Aufgabe eine Person als Porträt (2) zu präsentieren. Lernaufgabe ist hier, bewusst sich mit der Figur (Person) und dem Grund (Hintergrund) auseinanderzusetzen, da oft der Hintergrund nicht als Bildbotschaft wahrgenommen wird. Beim dialogischen Porträt (3) ging es um eine dialogische Beziehung zwischen Hintergrund und der porträtierenden Person. Jetzt dient der Hintergrund dazu auf eine inhaltliche Aussage. Beim Thema Gesichtshälften (4) wurde ein Porträt auseinandergeschnitten. Danach wurde die rechte als auch die linke Seite gespiegelt. Gelernt wird, dass die Mehrzahl der Menschen über zwei unterschiedliche Gesichtshälften verfügt und oft eine Seite als Lieblingsseite wahrgenommen wird, dies schärft den Blick für die subjektive Wahrnehmung von Bildern. Beim Thema Spiegelung (5) wird erwartet, sich kreativ damit zu beschäftigen, wie Spiegelungsprozesse die Ausdruckspotentiale von Personen betonen. Ein beeindruckendes Beispiel hat Beyza Kocabay gestaltet. Einerseits wurde das Gesicht gespiegelt, anderseits wurde dieser Effekt noch einmal durch zwei im Vordergrund stehende Gläser wiederholt. Insbesondere die Spiegelung im oben platzierten Glas erweitert die Wirkung der dargestellten Person.

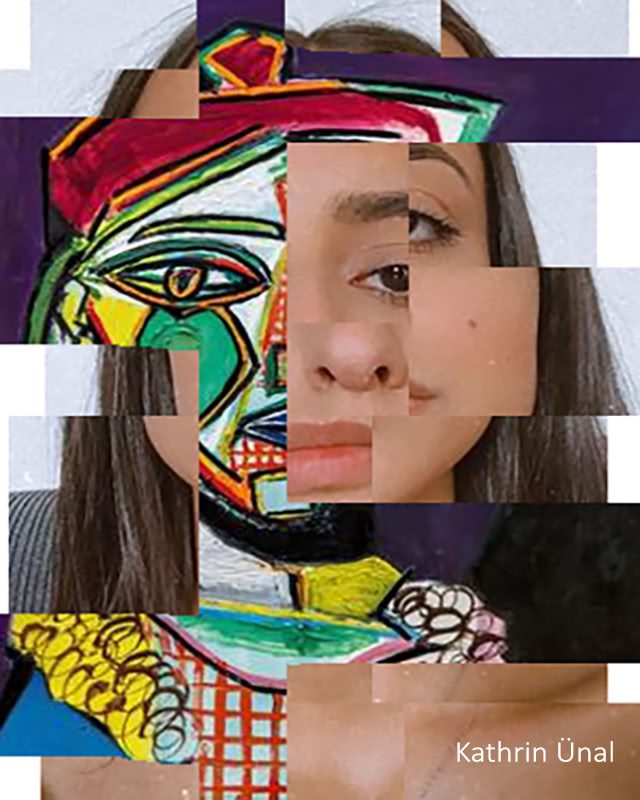

Mit Hilfe der Aufgaben Requisiten (6) und Denkmäler (7) verschwinden die einzelnen Akteure hinter historischen, aktuellen oder fiktiven Selbstporträts. Mit nur wenigen Kunstgriffen wird eine verblüffende Veränderung der Ausdrucksform der jeweiligen Personen erreicht. Diese Verwandlungen geben Hinweise auf verdeckte oder verschüttete Aspekte bei der jeweiligen Person. Nicole Losa entschied, das Gemälde Das Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer van Delft (1632-1675) als Anregung zu nehmen. Bei Van Delft ist die Frau „nur“ Objekt, bei ihr wird sie zum Subjekt, sie agiert als Influencerin, weil die Handpose zugleich als Werbebotschaft verstanden werden kann. Dies verweist auf eine symbolische Ebene. Durch die Veränderung der Pose wird die dargestellte Person zur Akteurin mit der mutmaßlichen Intention der Beeinflussung von Betrachte*innen. Beim Thema Perspektive (8) geht es um das Bewusst werden wie Raum in der Fotografie gestaltet wird und die Wirkung von Bildern durch die gewählte Perspektive beeinflusst wird. Ein bewusster Eingriff in die traditionelle Ordnung (anabolische Tendenz) wird bei den Aufgaben Katabolik (9) und (Kunst-)Filter (10) oder Nutzung von Bildbearbeitungsprogrammen) vorgenommen. offenbart sich ein kreatives und handlungsorientiertes Gestalten von intentionalen Codes, die als Träger von Botschaften eingesetzt werden, wie ich am Beispiel von Rebecca Müsse aufzeigen möchte, die sich mit der Widersprüchlichkeit der Erfüllung von weiblichen Erwartungskulturen und der eigenen Selbstwahrnehmung auseinander gesetzt hat.

„Um diese Aufgabe zu bearbeiten habe ich mich zunächst mit Unschärfe als katabolische Störung auseinandergesetzt. Der Weggang von der Abbildungstreue spielt dabei eine zentrale Rolle. Diese Unschärfe und ungenaue/verzerrte Darstellung der Realität dient bei den Fotos „Zwangsjacke“ als entscheidendes Stilmittel. Zu sehen ist eine Person deren Gesicht (durch schnelle Bewegung des Kopfes während der Aufnahme) komplett verzerrt ist. Ein Gurt ist über die Brust und Arme der Person gespannt und verstärkt das Gefühl von Bewegungseinschränkung oder auch ein Gefühl des Gefangenseins. Die Verzweiflung der Person aufgrund der Gefangenschaft, der Schmerz, ein verzweifelter Versuch auf sich aufmerksam zu machen und Hilfe zu erlangen, aber auch in Verbindung mit dem Schatten die Verwirrung, Zerrissenheit vielleicht auch Manie der Person, die man vor sich selbst schützen muss.“ (Rebecca Müsse).

Quelle: Franz Josef Röll (2024): Fotografie und Wahrnehmung – Notizen zum Spannungsfeld von Wahrheit und Subjektivität.

In: Martin Geissler; Johannes Rück (Hrsg.): Fotopädagogik in der Sozialen Arbeit. Weinheim/Basel: Beltz Juventa. S. 56-77.