Lernpräferenzmodell

Die Individualisierung des Lernens ist eine wesentliche Komponente der Entwicklungen des Lern-Lehr-Verständnisses, die nicht nur durch das Web 2.0 begünstigt wird. Die Pädagogik ist daher gezwungen, will sie sich produktiv mit dieser Entwicklung auseinandersetzen, individuelle Lernmöglichkeiten zuzulassen. Wesentliches Element einer Pädagogik nach diesem Verständnis sollte sein, dass der jeweilige Lernstoff auf den Lerner zentriert angeboten wird. Die Lernenden und deren Bedarfe sollten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und nicht mehr ein allgemeingültiges Curriculum. Ein am Subjekt orientiertes Lernkonzept verlangt eine dynamische Lernumgebung. Bildungsinstitutionen müssen sich als ein lernendes System verstehen, das auf die jeweiligen Anforderungen reagiert. Dabei scheint es sinnvoll zu sein, kein monolithisches, sondern ein multioptionale Konzept zu entwickeln, das in einem gemeinsamen Lernprozess den jeweiligen Anforderungen gegenüber angepasst wird.

Die Lernpräferenzforschung geht davon aus, dass unterschiedliche Bedürfnisse beim Lernen auf eine unterschiedliche Lerneffektivität hinweisen. „Jeder Erwachsene hat seinen eigenen Lernstil, um notwendige Verhaltensänderungen einzuleiten und einen individuellen Kognitionsstil, mit Informationen umzugehen“ (Klimsa 1993, S.263). Obwohl diese Zusammenhänge in der wissenschaftlichen Diskussion seit längerer Zeit bekannt sind und zur Alltagserfahrung gehören, wird dieser Sachverhalt in der Regel in der Bildung und Ausbildung ignoriert.

Das hier skizzierte Lernpräferenzmodell entstand nach einer Beschäftigung mit mehreren Lernstil-Konzepten (u.a. Frantzen, Haller, Hermann-Dominanz-Modell, Kolb), ursprünglich im Auftrag (bzw. in Kooperation) mit dem Projekt LERNO (Lernende Region Offenbach). Das Modell wurde in der zweiten Phase im Rahmen eines Projektes (Atlantis Universität) erweitert.

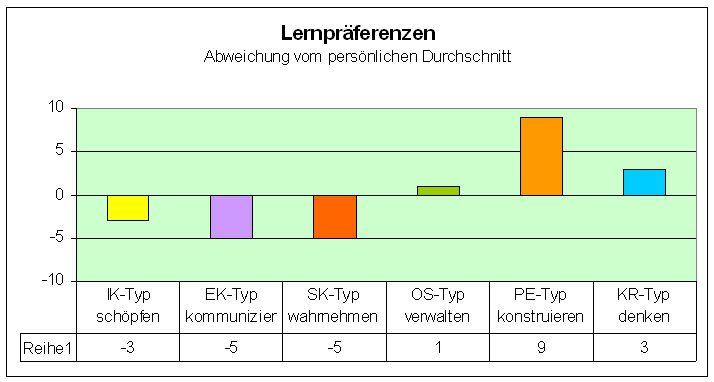

Lernpräferenz eines Informatikers (Sechser-Modell)

KritikerInnen von Lernstilmodellen weisen darauf hin, dass neben das Lernen primär von anderen Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. von den kognitiven Voraussetzungen, der Lernumgebung (Lerndesign), der Motivation (thematisches Interesse), der Komplexitätsstruktur des Lernprozesses und der Frage, ob Möglichkeiten geboten werden, sich interaktiv bei dem Lernen zu beteiligen. Die erwähnten Aspekte nehmen sicherlich auch Einfluss auf das Lernen. Die Folgerung, wegen der Komplexität des Gegenstands die Berücksichtigung von Lernpräferenzen zu vernachlässigen, halte ich für problematisch.

Allerdings gehe ich auch nicht von (dominierenden) Lernstilen aus, da in diesem Begriff die Annahme einer kausalen Wechselwirkung mitschwingt, sondern von Präferenzen, d.h. favorisierten Strategien bei der Aneignung von Wissen. Nach meiner Auffassung beeinflussen (in unterschiedlicher Weise) Lernpräferenzen. Es gibt allerdings keine Fokussierung auf eine Strategie. Nach meinen Untersuchungen gibt es immer Mischtypen. Die bisherige Ergebnisse von 3.500 untersuchten Personen geben den Hinweis, dass 80 % der untersuchten Personen zwei starke Präferenzen haben und zwei eher schwächere Präferenzen. Ein angemessenes Lernen unter Berücksichtigung von Lernpräferenzen verlangt von den Lehrenden, den Lernstoff so zu vermitteln, dass die Lernenden die Chance haben, ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zu nutzen. In idealer Weise ist der Lernprozess so zu gestalten, dass die unterschiedlichen Lernpräferenztypen angesprochen werden. Dies gelingt am besten, wenn selbstgesteuertes Lernen die Grundlage des Lernprozesses bildet. Daraus stellt sich die Herausforderung, den Lernprozess so zu gestalten, dass unterschiedliche Präferenzen angesprochen werden. Nach meiner Auffassung lassen sich folgende Lernpräferenzen differenzieren:

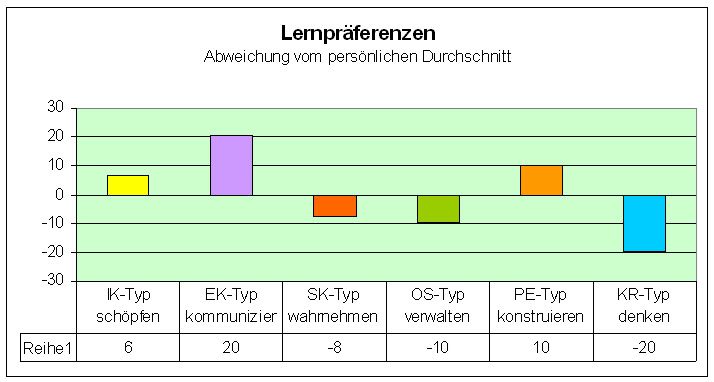

Lernpräferenz einer Sozialpädagogin (Sechser-Modell)

1. Kognitiv-rationales Denken. Kausales Denken (Wenn-Dann), intellektuelles Erkennen, analytisches Vorgehen und somit das logische Prinzip leiten diesen Lernpräferenztyp.

2. Pragmatisch-experimentelles Konstruieren. Dieser Präferenztyp bevorzugt abstrakte Begriffsbildung in Kombination mit konkretem Denken und aktivem Experimentieren.

3. Organisatorisch-strukturelles Verwalten. Zur Beurteilung von Realität dienen diesem Präferenztyp Daten, Fakten und Zahlen. Realität ist für ihn alles was konkret und empirisch überprüfbar ist.

4. Kommunikativ-emotional Handeln. Entscheidungenwerden von diesem Präferenztyp aus subjektiver Position formuliert (Innen-Orientierung). Sie stehen im Zusammenhang von persönlichen und sozialen Wertvorstellun-gen.

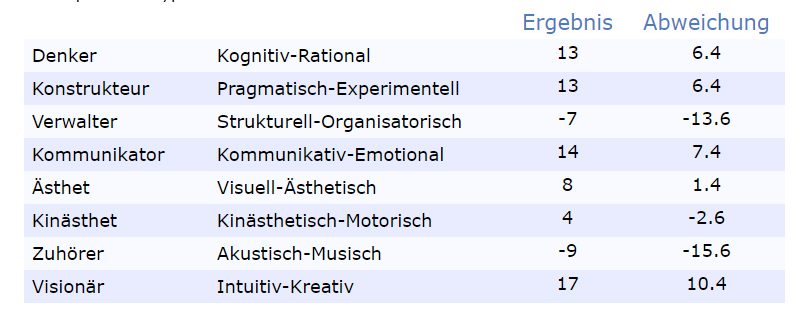

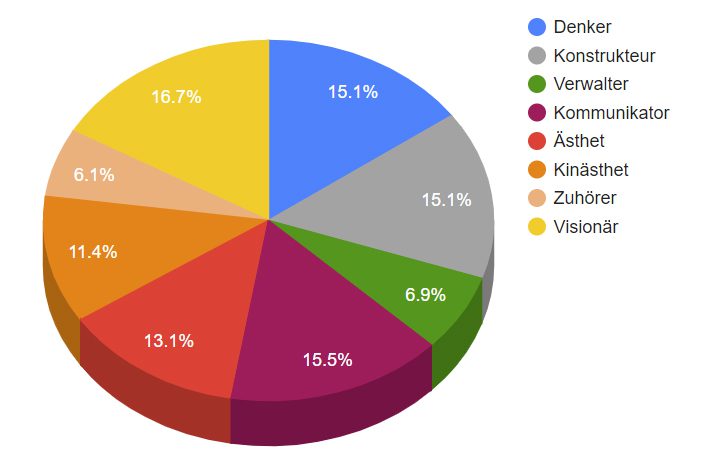

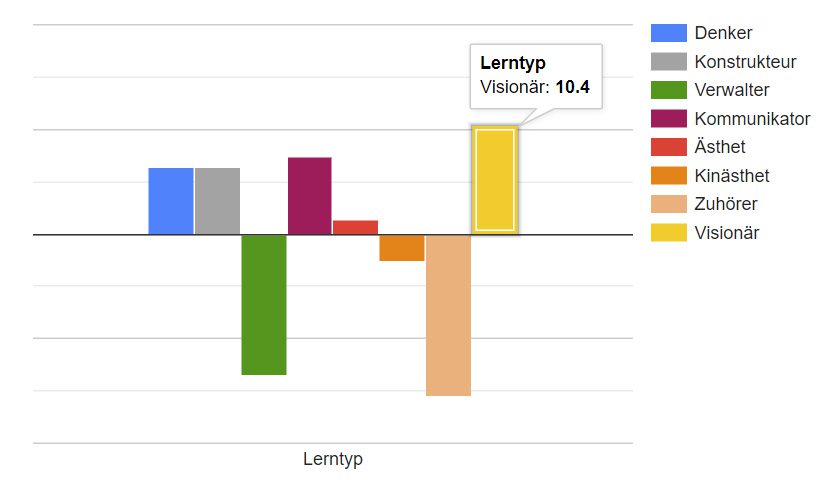

Ausgehend von einem von mir entwickelten Fragebogen ist es möglich seine Präferenzmuster eigenständig herausfinden. Bei diesem Fragebogen müssen jeweils 18 Fragen zu den Bereichen: arbeiten, entscheiden, handeln, kommunizieren, lernen, Probleme lösen beantwortet werden. Nachdem der Fragebogen ausgefüllt ist, kann der Lernende in der Rubrik Auswertung sein Ergebnis sofort sichten. Die erste Auswertung zeigt numerisch wieviele Punkte zu jeden Lerntyp erreicht wurden. Dann kann man anhand einer Tortengrafik die unterschiedlichen Anteile visuell erkennen. Eine dritte Grafik zeigt die Aufteilung der Präferenzen in Form eines Polygons. Die vierte Grafik, für den strategischen Nutzen im pädagogischen Kontext besonders bedeutsam, repräsentiert die positive und negative Abweichung vom persönlichen Durchschnitt. Mit diesem Ergebnis lassen sich bereits in der Erprobungsphase erstaunliche Erkenntnisse gewinnen. Die jetzige Fassung des Fragebogens wurde bisher vor allem bei der Zielgruppe Informatiker und der Zielgruppe Sozialpädagogen getestet. Die Ergebnisse sind markant. Sind die Präferenzmuster bekannt, kann eine individuelle Betreuung erfolgen.

Leider funktioniert die Auswertung des Fragebogens nicht mehr, daher ist es nicht möglich des Test selbständig zu machen. Der zu dem Test entwickelte Hypertext (siehe Mindmaps) befindet sich auf einer Webeite von Dr. Robert Löw (Link siehe unten), der das Layout für diesen Hypertext erstellt hat. Das inhaltliche Konzept ist ausschließlich von mir alleine verfasst worden. Bei der Texterstellung zu dem Hypertext haben Annika Jahn (Bonitz), Dr. Melanie Stephan (Bonitz) und Dr. Jennifer Kress, einzelne Beiträge erarbeitet bzw. Koorrektur gelesen.

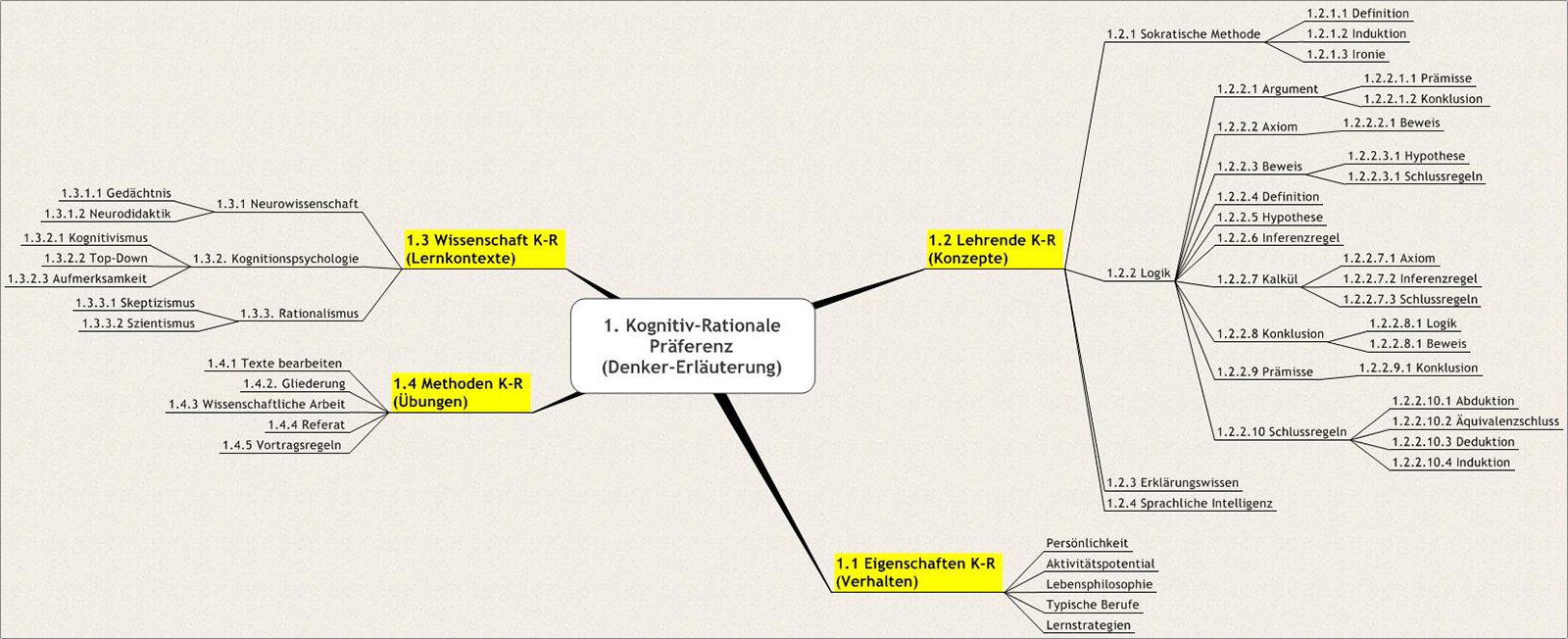

Wie dem Mindmap über den kognitv-rationalen Präferenztyp zu entnehmen ist, werden bei dem Hypertext jeweils vier Ebenen behandelt. Typische Verhaltensweisen, wie z.B. Persönlichkeitsaspekte, Aktivitätspotential, Lebensphilosophie, typische Berufe und favorisierte Lernstrategien sind unter der Rubrik Eigenschaften zu finden. Unter der Rubrik Konzepte Lehrende werden Denk-Strategien aufgeführt, die Lehrenden helfen, den Erwartungen der Lernenden gerecht zu werden, die eine hohe Präferenz in dem jeweiligen Bereich haben. Zudem können Sie sich in der Rubrik Wissenschaft über wissenschaftliche Hintergründe informieren, die nachvollziehbar machen, weshalb und in welchen Kontexten die jeweils favorisierte Lernstrategie erfolgreich ist. Daraus resultieren Methodenempfehlungen in der Rubrik Methoden, die dem jeweiligen Präferenztyp das Lernen erleichtern und ihm entgegenkommen. Zugleich sind sie förderlich für diejenigen, die die jeweilige Präferenz stärken wollen, da dieser Aspekt noch nicht so ausgeprägt ist.

5. Visuell-ästhetisches Lernen. Der an seinen visuellen Sinnen orientierte Präferenztyp lässt sich vornehmlich durch die visuelle Wahrnehmung leiten.

6. Akustisch-musisches Lernen. Der an den auditiven Sinnen orientierte Präferenztyp lässt sich vornehmlich durch die Wahrnehmung von akustischen Impulsen lei-ten. Eine zentrale Bedeutung hat das gesprochene Wort.

7. Kinästhetisch-motorisches Lernen. Der kinästhetisch-motorisch orientierte Präferenztyp hat eine haptisch-taktile Orientierung. Er lässt sich daher vornehmlich durch die Wahrnehmung der Hautempfindlichkeit, des Gleichgewichts- und des Bewegungssinn leiten.

8. Intuitiv-kreatives Lernen. Ideen und Gesamtzusammenhänge sind für diesen Lerntyp bedeutsam. Er kann(avantgardistische) Entwürfe machen, Potentiale, Möglichkeiten und Visionen erkennen.