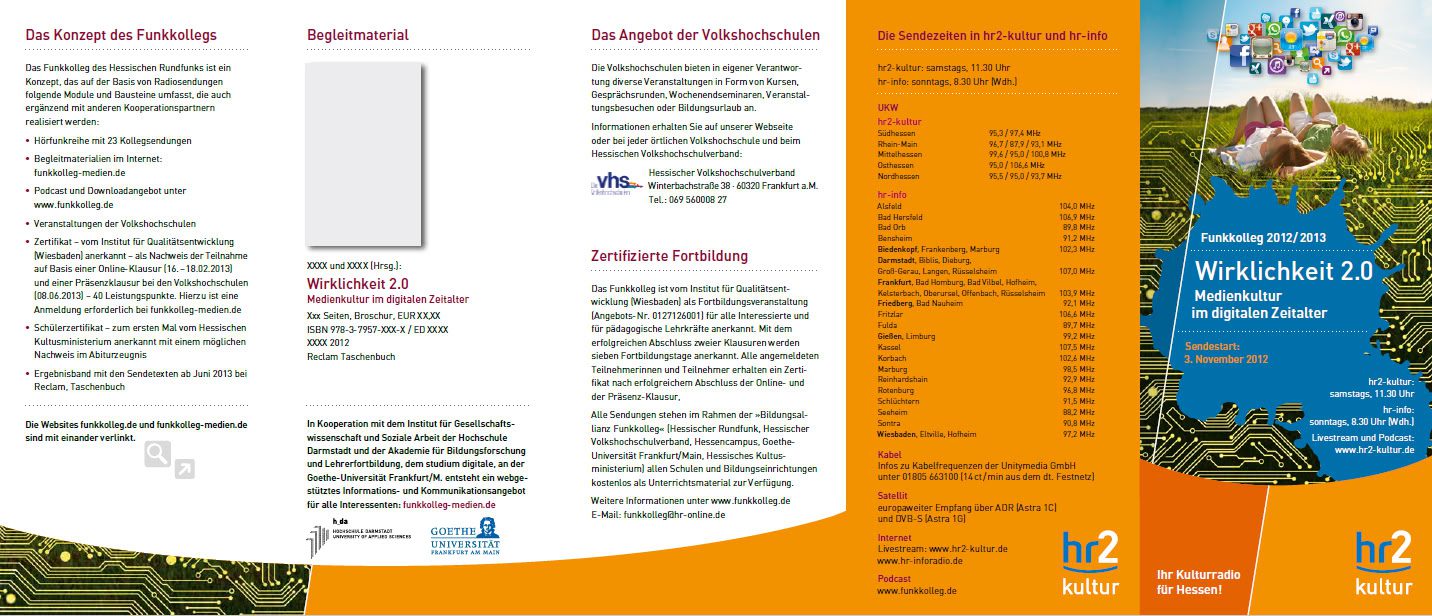

Funkkolleg Wirklichkeit 2.0

Vom November 2012 bis zum Juni 2013 wurde im Rahmen des Funkkolleg „Wirklichkeit 2.0 – Medienkultur im digitalen Zeitalter“ versucht, innovative Lern- und Kommunikationsprozesse zu initiieren. Bei dem Funkkolleg handelt es sich um eine zertifizierte Lehrerfortbildung. Das Zertifikat konnte aber auch von anderen Zielgruppen erworben werden. Es war auch möglich das Weiterbildungsangebot zur Selbstbildung zu nutzen. Die Teilnahme war freiwillig. Wie bei den früheren Funkkollegs wurden vom Hessischen Rundfunk wöchentlich Radiosendungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten produziert und gesendet. Konkret wurden 23 Sendungen produziert, gesendet und als Podcast zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Sendungen waren den Schwerpunkten „Freiheits-Versprechen“, „Vorsprung durch Technik“, „Das digitale Selbst“ und „Vom Glück der großen Zahl“ zugeordnet.

Parallel zu den Sendungen wurde ein Kursblog, ein Offene Online-Kurs, integriert, um das informelle, vernetzte Lernen zu fördern. Die Blogs wurden von Vertretern der beteiligten Kooperationspartner (Studium Generale Universität Frankfurt, Volkshochschulverband Hessen, Hochschule Darmstadt und Hessischer Rundfunk) moderiert. Die ModeratorInnen eröffneten die Themenwoche. Sie fassten die wesentlichen Aussagen der Sendung zusammen, aktuelle Bezüge wurden hergestellt und mögliche Diskussionsthemen wurden herausgestellt. In der Mitte der Woche wurden noch einmal Infos, Pocasts, Videos in die Blog eingestellt, um die Diskussion „anzufeuern“. Das Projekt zeigte, dass neue Lernformen keine Selbstläufer sind, dass Offene Lernkurse von einigen Zielgruppen mit Begeisterung aufgenommen werden, andere (vorwiegend die ältere Generation) aber sehr reserviert darauf reagieren.

Studierende der Hochschule Darmstadt kommentierten und ergänzen diese Sendungen mit so genannten „Zusatzmaterialien“. Im Rahmen eines formalen Lernprozesses, Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, wurden informelle Lernprinzipien eingesetzt. Zu Beginn des Projektes gab es eine Exkursion zum Hessischen Rundfunk. Die Studierenden wurden über Ihre Aufgabe informiert, konnten mit den RedakteurInnen diskutieren, ihre Vorstellungen von den Zusatzmaterialien einbringen. Vor allem wurden sie informiert über die rechtlichen Bedingungen (Einbindung von Fotos und Videos in die Materialien). Sie erhielten einen vertieften Einblick in den Produktionsprozess der Sendung. Das Manuskript der Sendung wurde eine Woche vor der.

Sendung zur Verfügung gestellt. Die in der Sendung behandelten Themen wurden aufgelistet, Die Beteiligten (12 StudentInnen) suchten sich einen Begriff aus oder übernahmen eine Rubrik, z.B. Glossar erstellen, die Vorstellung der in der Sendung diskutierten Bücher, die erwähnten Webseiten vorgestellen. In dem Glossar wurden Begriffe erklärt und die Interviewten Personen vorgestellt. Nach drei Tagen wurden mir und Jennifer Kress (wissenschaftliche Mitarbeiterin) die Texte zugeschickt. Es wurden Anregungen zur Verbesserungen der Texte formuliert, Hinweise gegeben auf weitere Quellen. Drei Tage später wurden dann in der Lehrveranstaltung die überarbeiteten Texte gemeinsam besprochen und danach in WordPress eingepflegt.

Für alle Studierenden war es eine neue Erfahrung mit Deadline zu arbeiten, Freitags musste die Kursmaterialien im Internet sein. Alle Ergebnisse wurden von nicht bekannten Personen gelesen. Die Studierenden lernten sich nicht nur mit den Inhalten auseinander zu setzen, sie mussten zugleich die fiktiven Leser und deren Motive und Interessen mitbedenken. Somit war bei der Formulierung der Inhalte immer auch zugleich eine Metareflexion notwendig. Jeder konnte nach seiner Lernpräferenz die Texte erarbeiten. Ganz unterschiedliche Vorerfahrungen waren in der Gruppe vorhanden. Alle konnten integriert werden, da es immer auch Arbeitsbereiche gab, die eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema nicht erforderten. Am Ende stand ein gesamtes Produkt als Ausdruck eines Gruppenprozesses.

Die Selbstwirksamkeit der Lernenden wurde gestärkt, sie lernten zugleich wissenschaftlich zu arbeiten: recherchieren, Quellen beurteilen, Wesentliches in einer Quelle erkennen, systematisieren der Erkenntnisse, Erstellen eines Textes. Zugleich war es notwendig Bild-, Audio und Videomaterial einzubinden. Auch nachdem die Zusatzmaterialien bereits im Internete waren, gab es immer noch die Möglichkeit, Unsauberkeiten bei der Formulierungen, Ergänzungen, und/oder kleine Fehler zu bereinigen. Die Studierenden waren Am Ende des Projektes nicht nur in der Lage zu spezifischen Inhalten der Themen Positionen zu formulieren und zu diskutieren. Auffallend war ihre Reflexionskompetenz. Die Erfahrung der Mehrperspektivität beim Erstellen von Texten hat sie sensibilisiert, Texte multioptionale zu verstehen.